今週の一冊『風姿花伝』

(本日のお話 2083字/読了時間3分)

■こんにちは。紀藤です。

昨日土曜日は、終日大学院の授業でした。

またその後、5キロのランニング。

シャワーを浴びての1件の打ち合わせでした。

*

さて、本日のお話です。

毎週日曜日はお勧めの一冊をご紹介する

「今週の一冊」のコーナー。

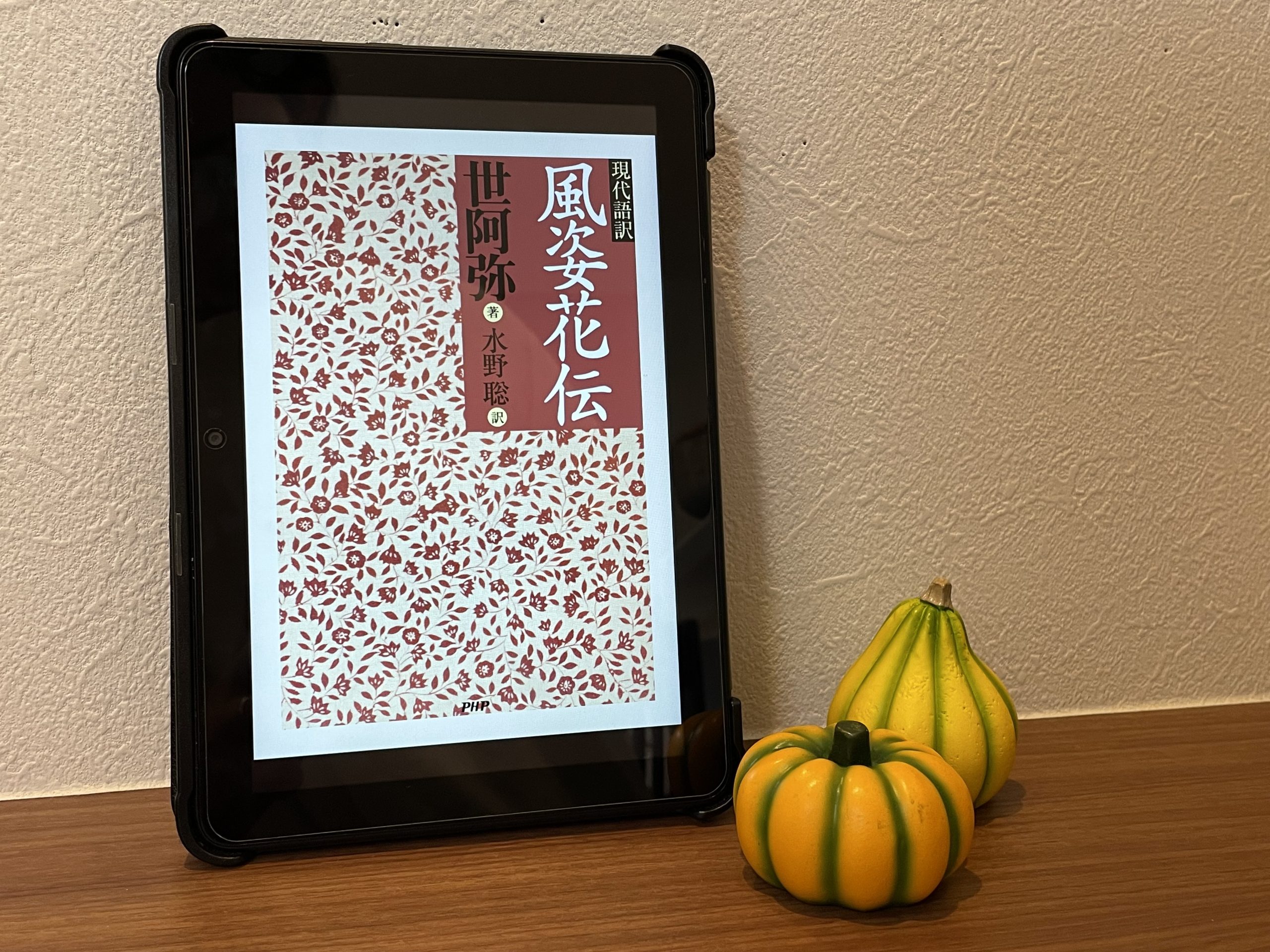

今週の一冊は、

=========================

現代語訳『風姿花伝』

世阿弥 (著), 水野 聡 (翻訳)

=========================

です。

■世阿弥。

この名前、歴史の教科書で

聞き覚えがある方も、

少なくないのではないでしょうか。

私もお恥ずかしながら、

なんとなく記憶の片隅にあった

「能」を確立した人=観阿弥・世阿弥

という印象でございました。

■先日、ふとした時に

「世阿弥の記した『風姿花伝』が

現代の教育にも通ずるものがある」

なんて話を耳にして、

手にとって見たのですが、

「確かに、600年もの時を経ても、

変わらないものがあるのだ」

と感じるものがありました。

(、、、と「能」を観たことがない私が

いうのは非常におこがましいのですが汗。

近々鑑賞に行こうと思います)

■ちなみに、

「世阿弥」について

改めて以下ご紹介いたします。

~~~~~~~~~~~~~~~~~

世阿弥(1363?~1443?)

室町時代の能楽の大成者。

実名、観世二郎元清。

申楽に音曲・作曲面で改革を行い、

今日の脳の基礎を確立した観阿弥の一子。

父燗阿弥より能役者としての英才教育を、

パトロンである将軍足利義満、北朝公家

二条良基により庇護、寵愛を受け高度な上流教育を享受。

稀代の美童にして歌舞の逸材でもあった世阿弥は、

天賦の才に加え、これら宮廷文化を存分に吸収。

民衆芸能申楽を美と幽玄を主とする

総合舞台芸術、能へと昇華・大成させることとなる。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

とのこと。

■そして、今回ご紹介の

『風姿花伝』

とは、そんな世阿弥が

”亡き父観阿弥の遺訓を元に著した、

日本最古の能楽理論書”

とされており、

日本人の美にとっての美を探求し、

また体系だった理論や、その言葉の美しさから、

「世界にも稀な芸術家自身による汎芸術論」

として位置づけられる、

と紹介されています。

本書の最後には、

”この別紙口伝は、当芸において

家の大事となるものゆえ一子相伝とする。

たとえ跡継ぎが一人しかいなくとも、

その者が無器量であれば伝えてはならぬ。”

と世阿弥自身で注が書かれているように、

まさに一子相伝の書でした。

明治に入り、これが公開されて

一般の人も読むことができるようになりました。

■さて、ではこの書、

一体何が書かれているのでしょうか?

全体は七編で構成されており、

以下、私が印象に残ったところを、

いくつか抜粋してお届けいたします。

*

<第一 年来稽古條々 より>

”一時の花をまことの花と取り違う心こそ、

真実の花を更に遠ざけてしまう心のあり方なのだ。

人によっては、この一時の花を最後に、

花が消え失せてしまう理を知らぬ者もいる。

初心とは、このようなものである”

↓

(感想)

・若い頃に成功をして自惚れて、その後、

足をすくわれるみたいな話は枚挙に暇がありません…

成功をしたとて、それは一時のものとして

謙虚にその道を探求することが大事なのですね。

*

<第ニ 物学條々 より>

”上手く演じるほど、面白くなくなるという道理である。

恐ろしさこそ、鬼の本意。

恐ろしいという心と面白さは、黒と白の違いがある。

すなわち鬼を面白く演じることのできるシテは

能を究めた上手ともいうべきであろう”

↓

(感想)

・研修などでも、言葉が馴染んだ”慣れた講師”の話は、

逆に刺さらない…ということがあります。

上手い=刺さる、というわけでもありません。

技術に野性味が混ざって、

人の感情、そして行動を促すというのは

我々のコミュニケーションにおいても

学ぶものがあるように思います)

*

<第三 問答條々 より>

”上手にも悪い面があり、下手にも良い面が必ずあるもの。

ただこれを見分ける者もなく、本人も自覚していない。

上手は名を頼み、技能にかくされ、

自分の欠点が見えなくなっている。

下手はもとより工夫せず欠点も見えないので、

たまたまある長所にも気付かない。

されば上手も下手も互いに尋ね合うべきだ。

反面、能と工夫を究めた者はこれを悟るものである”

↓

(感想)

・まさに「フィードバックの重要性」ですね。

そう、上手も下手も、自分のことは見えないのです。

だからこそ、”互いに尋ね合うべき”であると

世阿弥は言いますが、これは現代の人材開発風に言えば

まさしく「フィードバック探求」と言えます。

ただ能と工夫を究めた者は、自覚するようになる、

というのも「ダニング・クルーガー効果」にも通ずる話に

感じる次第です。

※参考:ダニング・クルーガー効果

https://www.courage-sapuri.jp/backnumber/10267/

■、、、と、一部を感想とともに

ご紹介させて頂きました。

きっと、聡明な読者の皆さまは、

より深い感想、文化的な背景などにも

気づくことが出来る方もいらっしゃるでしょう。

ですが、

「能」など全然わからない、という方も

(私も含めて…汗)

自分の専門性を究めるための

あり方、学び方において、

多くの知見を得られるのではないか、

と感じさせられる一冊でした。

よろしければ、ぜひ。

最後までお読み頂き、ありがとうございました。

==========================

<今週の一冊>

現代語訳『風姿花伝』

世阿弥 (著), 水野 聡 (翻訳)

==========================